Intersecciones entre Psicología y Realidad Virtual

Los textos que tratan de la historia de la Realidad Virtual suelen considerar que el término Realidad Virtual fue acuñado en 1986 por el informático y músico Jaron Lanier para hacer referencia a ambientes sintéticos tridimensionales que permiten simular la realidad. La trayectoria de la Realidad Virtual empieza, sin embargo, mucho antes, y podríamos decir que está conectada a la Psicología desde sus inicios a través de la búsqueda por comprender cómo crear otras realidades jugando con la percepción, evocando emociones, simulando situaciones y creando contextos para vivir experiencias estéticas que transforman.

Nuestra intención aquí es realizar un breve vuelo de pájaro por momentos de la historia de la Realidad Virtual, deteniéndonos en algunos de los sueños que impulsionaron su desarrollo y estableciendo conexiones con el presente. No tenemos la pretensión de ofrecer datos de una investigación histórica a toda regla. Lo que proponemos es más un paseo por la memoria y por las ideas de visionarios que pudieron adelantarse a su tiempo para que nosotros, hoy, podamos avanzar en la experimentación y en la realización de sus invenciones. Con esto pretendemos abrir espacio para una comprensión más amplia de las rutas por las que la Realidad Virtual entra en la Psicología y de cómo se abren las principales vertientes terapéuticas que la RV posibilita por el momento, de la Terapia de Exposición con Realidad Virtual basada en la simulación de realidades a la Corporificación de la Experiencia y la potenciación del Estado de Flujo.

Engañar al cerebro: los primeros pasos

Para empezar, podemos remontarnos al Mirroscope, el estereoscopio diseñado por Charles Wheatstone en 1833. El invento de Wheatstone, desarrollado con interés científico, se basaba en la hipótesis de que si se proporcionaban al cerebro dos imágenes parecidas pero con una ligera “disparidad” de la misma forma como lo hacen nuestros ojos, se conseguiría un efecto de visión tridimensional. Wheatstone pensó que podría conseguir un efecto similar a la visión binocular humana si se reflejasen dos imágenes en dos espejos colocados en ángulo frente al observador, enviando cada una de las imágenes a un ojo.

El Estereoscopio de Wheatstone fue desarrollado con fines científicos

Poco después, en 1837, William Gruber patentó lo que llamó “View Master“, un pequeño dispositivo que se basaba en la teoría de Charles Wheatstone y que Gruber idealizó para llevar al público las imágenes estereoscópicas (efecto 3D generado al mostrar imágenes distintas para cada ojo). El View Master se comercializó como juguete durante décadas y seguramente muchos de nosotros nos hayamos cruzado con algún ejemplar en alguna de sus formas. Tanto el estereoscopio como el View Master se basaban en el principio de la percepción de profundidad. Al observar dos imágenes idénticas enfocadas de diferentes ángulos a través del dispositivo, nuestros ojos envían al cerebro información “falsa” de que nos encontramos ante una escena en tres dimensiones.

View Master, producido de 1938 a 1944 por Sawyer’s Inc.

“Engañar” al cerebro es el fundamento de investigaciones que están siendo realizadas actualmente con Realidad Virtual orientadas a la rehabilitación neuropsicológica y motora. En las intersecciones con la Psicología, esa orientación se materializa por ejemplo en estudios sobre el tratamiento del dolor crónico y de los trastornos de la conducta alimentaria. La base es remapear los circuitos neuronales aprovechando la apertura que el “engaño” genera en los esquemas disfuncionales activados en el cerebro. Los trabajos de Wheatstone abrieron una senda que nos conecta con teorizaciones recientes y complejas que conciben la Realidad Virtual como una tecnología de simulación que interrumpe los mecanismos de codificación que el cerebro utiliza para generar previsiones que garanticen la supervivencia. Una posible interpretación para pensar los efectos de la inmersión con RV podría ser que el desplazamiento de contexto o cambios en las representaciones corporales abriesen espacio para una recodificación que puede operar tanto en el nivel físico como psíquico.

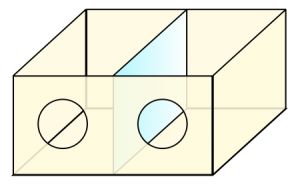

Esa perspectiva basada en la interrupción de los mecanismos predictivos no es nueva y podemos encontrar sus huella por ejemplo en la neurología y en la neuropsicología. Un ejemplo es el uso de la Realidad Virtual para tratar el dolor del miembro fantasma en personas que sufrieron amputaciones y problemas asociados al movimiento. Se trata de una actualización de la antigua técnica de la Caja de Espejo de Ramachandran, una caja con dos aperturas separadas por un espejo: el paciente introduce el miembro amputado en una de las aperturas y el miembro sano al otro lado. El espejo refleja el miembro íntegro de manera que el paciente puede moverlo generando en el cerebro la ilusión de mover el miembro amputado.

Caja de espejo para tratar el dolor del miembro fantasma idealizada por Ramachandran

El uso de tecnologías de simulación para tratar el dolor del miembro fantasma puede combinar Realidad Virtual con Realidad Aumentada y aprendizaje máquina. En los laboratorios de neurorrehabilitación dirigido por el ingeniero biomecánico mejicano Max Ortiz Catalán, los pacientes ven en una pantalla un brazo virtual en el lugar del miembro amputado y con ayuda de realidad aumentada controlan lo que ocurre en el ambiente virtual con pequeños movimientos musculares. Si bien son necesarios más estudios controlados y con muestras mayores, los resultados que se obtienen con Realidad Virtual y Aumentada en el dolor del miembro fantasma y en el dolor neuropático son esperanzadores. La idea es que la intervención pueda reorganizar el patrón neuronal que se produjo en la región de la corteza sensoriomotriz implicada en sentir y mover el miembro tras la amputación, llevando el cerebro al momento anterior al trauma, cuando no había dolor.

La rehabilitación de pacientes parapléjicos con Realidad Virtual y Aumentada es otro campo en el que se cruzan esas discusiones. Los pacientes aprenden a entrenar sus ondas cerebrales para hacer caminar un avatar en la escena virtual, recuperando sensibilidad en los miembros paralizados y algunos movimientos. Hay mucho que investigar y que comprender en este campo, que ya cuenta con estudios y trabajos clínicos que obtienen resultados significativos. Para la Psicología, esos trabajos establecen puntos de contacto con nuevos caminos de teorización preocupados por las especificidades de la inmersión con Realidad Virtual.

Rehabilitación de pacientes parapléjicos con Realidad Virtual por el científico brasileño Miguel Nicolelis

En la salud psicológica la investigación en este campo es aún reciente, con trabajos prometedores en el campo del dolor crónico y en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. La idea es que la interrupción de los mecanismos de codificación predictiva del cerebro se puedan aprovechar tanto para una actualización de la representación corporal como para una redescripción del sujeto. Para ello, la Realidad Virtual ofrece mecanismos de simulación que pueden ser útiles de una perspectiva terapéutica: el body swapping (intercambio de cuerpos) y el desplazamiento del marco de referencia. Con un matiz narrativo, esas tecnologías se empiezan a experimentar también para estudiar aspectos sociales como el acoso escolar o el racismo. Los movimientos de la investigación señalan la necesidad de comprender cómo la inmersión con Realidad Virtual puede afectar la percepción tanto en el nivel físico como psíquico, siendo necesario para eso comprender cómo el cerebro procesa datos cuando está en el entorno virtual, así como nuevas perspectivas teóricas.

Simuladores: ambientes para el aprendizaje

Desde el estereoscopio, diferentes dispositivos fueron desarrollados para generar imágenes tridimensionales y ambientes inmersivos, algunos con finalidades muy específicas como los simuladores de vuelo, que iniciaron la senda de los entornos virtuales para entrenamiento. De hecho, la construccióon del primer simulador de vuelo fue el siguiente paso importante en la historia de la Realidad Virtual. En 1929 el instructor de vuelo Ed Link creó su Link Trainer o Blue Box, un simulador de vuelo mecánico que sirvió al entrenamiento de cientos de miles de pilotos durante la segunda guerra.

Link Trainer o Blue Box, el primer simulador de vuelo

La simulación para el aprendizaje de habilidades es la base de las terapias que plantean la Realidad Virtual como una tecnología de simulación de entornos sintéticos. Aunque el ejemplo más conocido de dicho uso sean las Terapias de Exposición con Realidad Virtual (VRET), otros caminos están siendo explorados como la simulación de situaciones para adquisición de habilidades para la vida cotidiana pensadas para personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, así como ambientes para rehabilitación neuropsicológica.

La cuestión de la simulación no queda limitada al desarrollo de entornos de aprendizaje: teorías recientes sitúan la simulación sintética como un paralelo de las simulaciones dinámicas que el cerebro genera del entorno, del yo, del yo en el entorno.

Realidades paralelas: experiencias estéticas

La idea de poder adentrar una realidad paralela tiene un largo recorrido en la ficción y en la ciencia. En la literatura, la primera obra que se acerca a lo que hoy comprendemos como realidad virtual fue el cuento de ciencia-ficción “Las gafas de Pigmalión”, publicado en 1935 Stanley G. Weinbaum. En el relato, organizado de forma no linear en torno del lector buscando un efecto de primera persona, el invento de un cierto Prof. Ludwig permite experimentar el mundo a través de unas gafas, un mundo sensorial con olores, tacto y gusto. En 1950 el cineasta Morton Heilig comenzó a diseñar el Sensorama, que quedaría conocido posteriormente como el primer sistema de realidad virtual pasiva. Además de imágenes tridimensionales, el Sensorama incluía una silla con movimiento, viento y olores, avanzando en la idea del sentido de presencia. Heilig llegó además a diseñar unas gafas estereoscópicas con sonido a las que llamó Telesphere Mask.

Sensorama, el “cine del futuro” diseñado por Morton Heilig y explicado por él mismo

El primer casco, colgado del techo

En el terreno de la ciencia y de la tecnología, sin embargo, un paso sólido se dió en 1958 cuando la empresa Philco Corporation diseño un sistema con entornos sintéticos a los que era posible acceder mediante un casco que captaba los movimientos que los usuarios realizaban con sus cabezas. Pese a ello, el invento que quedó conocido como el primer casco de realidad virtual (head mounted display – HMD), precursor de lo que se utilizan hoy, fue el dispositivo que Ivan Sutherland presentó en 1968 y que quedó conocido como “Espada de Damocles” por su aspecto, ya que por el peso el aparato quedaba colgado del techo. Podemos verlo en el vídeo a continuación y en el artículo original publicado en Fall Joint Computer Conference.

Espada de Damocles, el primer “casco de Realidad Virtual” (1968)

El desarrollo de las tecnologías móviles permitió recientemente que la Realidad Virtual ultrapasase los límites del laboratorio para entrar en la consulta. Actualmente existen varias plataformas de Realidad Virtual para terapia basadas en gafas para smartphones, con escenarios distintos para diferentes trastornos, de fobias específicas a trastornos de la conducta alimentaria, pasando también por ambientes para Mindfulness y ambientes especialmente diseñados para una evaluación neuropsicológica con mayor control de variables y mayor valor ecológico que las pruebas clásicas de lápiz y papel.

El mito de la caverna actualizado en mundos inmersivos

En otra línea distinta al casco de Realidad Virtual fueron desarrolladas las CAVEs (CAVE Automatic Virtual Environment), salas inmersivas en las que las paredes, el techo y el suelo son pantallas de proyección de gráficos tridimensionales con los que los usuarios pueden interaccionar con ayuda de disposiivos hápticos. Las CAVEs modernas pueden incluir sensores de rastreamiento en las paredes, sonido distribuido en diferentes ángulos y varios proyectores. La sensación de inmersión puede ser muy intensa.

La primera CAVE fue desarrollada por un equipo de investigadores en la Universidad de Illinois (Chicago), y presentada en la conferencia de SIGGRAPH de 1992. Actualmente las CAVEs se utilizan principalmente para investigación en diferentes disciplinas, como por ejemplo la geología o la medicina. El nombre CAVE hace alusión al mito de la caverna de Platón, en el que lo que los ojos ven es una ilusión que no corresponde a la realidad.

Mundos simbólicos personalizados y atención conjunta

En la salud mental, el Mundo de EMMA (Engaging Media for Mental Applications) se utiliza de una sala inmersiva para terapia psicológica con Realidad Virtual para el tratamiento de trastornos emocionales. Sin que se trate de una CAVE, el sistema utiliza una pantalla de gran tamaño en una sala de inmersión en la que el paciente construye, con ayuda del terapeuta, entornos virtuales con valor simbólico personalizado. El punto de partida del Mundo de EMMA es diferente de otros sistemas de Realidad Virtual terapéuticos. Lo que caracteriza el Mundo de EMMA es principalmente la flexibilidad simbólica para la construcción conjunta de los entornos y ambientes terapéuticos, lo que ha permitido su uso con resultados positivos en trastornos en los que las emociones juegan un papel fundamental, extendiéndose al tratamiento del Estrés Post-Traumático en niños y en adultos.

La flexibilidad de los entornos terapéuticos de Realidad Virtual virtual es uno de los apectos relevantes para el psicólogo, tanto en lo que se refiere a la configuración de parámetros de exposición, a la posibilidad de componer los entornos con elementos valiosos y significativos para el paciente o en lo que respeta a la posibilidad de incluir biosensores que respondan en tiempo real en la escena. En

Terapia con avatares para psicosis

La construcción conjunta del elemento terapéutico con valor simbólico es también el foco en la terapia con avatares conducida por investigadores situados en diferentes países, como Inglaterra y Canadá. La Terapia con Avatar fue utilizada desde 2008 por Julian Leff para que el paciente pudiese dialogar con sus alucinaciones auditivas persistentes a través de representaciones gráficas creadas conjuntamente con el terapeuta. El sitio web Avatar Therapy contiene información actualizada sobre estudios recientes, incluyendo un estudio controlado con 150 sujetos con alucinaciones persecutorias. El avatar es construido conjuntamente entre el paciente y el terapeuta adaptando la voz y el rostro, y el paciente interactúa con el avatar a través de una pantalla. Durante la sesión el terapeuta interactúa con el paciente a través de la plataforma, ayudándole a generar estrategias para enfrentar las alucinaciones y a cambiar el patrón relacional que mantiene con ellas.

Terapia con avatar en King’s College en Londres

En el Institut Phillipe Pinel (Canadá), Aledander Dumais utiliza la Realidad Virtual para la Terapia con Avatares. Usando gafas de RV para smartphone, pacientes que padecen esquizofrenia se enfrentan a alucinaciones auditivas materializadas en avatares en un ambiente virtual. El paciente se expone a sus alucinaciones en compañía de su psiquiatra, adquiriendo habilidades para relacionarse con ellas de manera más efectiva. Los resultados del estudio piloto conducido por Dumais fueron significativos: las alucinaciones disminuyeron o dejaron de ser tan intrusivas.

Terapia con avatar para esquizofrenia con Realidad Virtual

¿La Realidad Virtual es en sí misma terapéutica?

Flexibilidad, control de variables, sentido de presencia, incorporación de biosensores y valor simbólico son algunos de los elementos necesarios para que el psicólogo pueda utilizar la Realidad Virtual como una herramienta terapéutica. En si misma, la Realidad Virtual es una herramienta más con la que el profesional de salud puede contar. En la Psicología, es una herramienta que puede ser incorporada en diferentes contextos y marcos terapéuticos.

La presencia del psicólogo es necesaria en la sesión con Realidad Virtual. Después de todo, ponerse las gafas en sesión supone para el paciente estar inmerso en un espacio dentro de otro espacio. La seguridad del espacio terapéutico y el vínculo con el psicólogo que queda “fuera” pero “presente” son fundamentales para que las disrupciones y rupturas en el plano psicológico puedan ser utilizadas como aperturas y oportunidades para la resignificación en conversa terapéutica.

Español

Español Português

Português